“吾等(오등)은 玆(자)에 我(아) 朝鮮(조선)의 獨立國(독립국)임과 朝鮮人(조선인)의 自主民(자주민)임을 宣言(선언)하노라.”

1919년 3월 1일 뿌려진 기미독립선언서의 앞 부분이다.

민족대표 33인이 서명한 독립선언서가 서울을 비롯한 대한제국 한반도 곳곳에 뿌려진 지 어언 101년 전이다.

1919년 4월 11일 수립된 대한민국 임시정부는 오늘날 대한민국의 근원이다. 임시정부는 그에 앞서 3월 1일 거족적으로 일어난 3.1혁명의 결과로 태어났다. 만약 그때 민족대표 33인이 목숨을 담보로 서명한 독립선언서가 나오지 않았다면 3.1운동이 그렇게 불꽃처럼 타올랐을 수 없었을 것이다.

오늘날 33인을 제대로 기억하는 사람은 별로 없다. 한 세기가 흐르면서 세월 저편으로 독립영웅들의 기억도 점점 묻혀가고 있다.

하지만 역사는 변절자 만큼은 잊게 놔두지 않는다. 아무리 독립운동을 한 영웅일지라도 중도의 변절자에게는 악령과도 같은 배신자의 쇠사슬이 따라 붙는다.

총독부의 서슬이 시퍼렇던 그 시절 독립선언서에 자신의 이름을 올린다는 것은 죽음을 각오해야 하는 일이었다.

실제로 총독부는 예심에서 민족 대표에게 내란죄를 적용해 죽일 작정도 했으나 너무 강하게 압박하면 또다른 항일 운동이 일어날 것을 대비해 수위를 낮췄다.

민족대표 33인은 거사 직후 상해로 망명한 김병조를 제외하고는 대다수가 체포되어 징역 2~3년의 실형을 선고받고 옥고를 치렀다. 독립선언서에 이름 석 자 올린 '죗값'을 혹독하게 치른 셈이다.

하지만 33인 중 변절자의 멍에를 감수하고 일제를 찬양하는 쪽으로 기수를 돌려 입신출세의 길을 걷는 사람이 3명이다. 변절자들의 생애는 독립운동가의 이름을 걸고 지조와 절개를 지킨 30인과 극한 대조를 이룬다.

33인 중 불교계를 대표한 만해 한용운은 체포되어 일제에 재판을 받을 때 민족대표들에게 ‘변호사를 대지 말 것, 사식을 취하지 말 것, 보석을 요구하지 말 것’ 등 3대 원칙을 제시하며 항일정신을 곧추세웠다. 만해는 변절한 최남선과 최린 등과는 말도 섞지 않았고 그들의 얼굴을 보려 하지 않았다. 어느 날 최린이 한용운을 찾아와 어린 딸에게 돈을 쥐어주자 불끈 화를 내며 돈을 빼앗아 ‘더러운 돈이다’라고 소리치며 최린의 얼굴에 던져버렸다고 한다.

천도교 산하 출판사인 보성사의 사장으로 독립선언서 인쇄책임을 맡았던 이종일은 해방 후에 영양실조로 굶어죽었지만 이 사실을 아는 사람이 거의 없다.

기독교계 대표로 참여한 박동완은 3.1혁명 이후 한복을 입었으나 바지에 대님을 매지 않았으며, 평소 시계를 30분 늦춰 놓았다. 일제가 정한 표준시각에 맞춰 살지 않겠다는 신념의 표시였다.

이에비해 정춘수, 최린, 박희도 등 변절자 3인은 친일파의 행적으로 추태를 드러낸다.

정춘수는 일경에 체포된 것이 아닌, 자수를 한 사람으로서 재판장에게 “나는 독립청원을 할 의사가 없고 그 선언을 하는 것도 나의 의사가 아니었다”고 말하며 초기부터 변절자의 길을 걸었다.

박희도는 독립선언서에 서명한 이유로 2년간 복역까지 했으나 출소 이후, 조선독립이 아닌 식민지 보호국으로 활동을 보장받는 자치주의를 내세운 변절자로 돌변, 적극적인 친일파가 됐다.

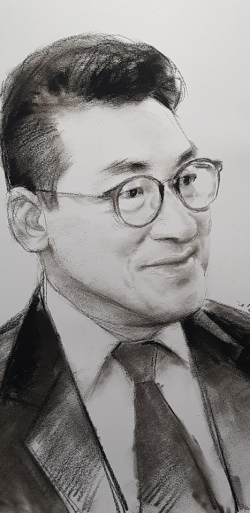

최린(崔麟, 1878-1958)이란 인물은 3.1독립운동 민족대표 33인으로 활동했으나 입신양명하라는 부친의 권유에 못 이겨 친일파가 되었다.

최린은 1904년 대한제국 황실 유학생으로 뽑혀 최남선(崔南善) 등과 함께 도쿄로 유학을 떠나 2년 만에 메이지대학(明治大學) 법과에 입학하여 꿈을 이룬 입지전적인 인물이다. 독립운동으로 옥고를 치른 뒤 1927년에 유럽 30여 개국을 유람하며 견문을 넓히고 나서는 3.1 운동 실패 경험과 외국 견문을 바탕으로 점차 민족 개량주의 노선을 밟으며 친일적 행동을 시작한다. 안타까운 신지식인이 변절자로 변하는 과정이다.

해방 후 1949년 반민족행위특별조사위원회(반민특위)가 설치되어 재판을 받는 과정에서 변절자의 행태는 비굴한 모습의 전형을 보여준다.

체포되어 반민특위 공판에 나온 인사들은 대다수가 친일에 대한 변명에 급급했다.

이광수는 ‘민족을 위해 친일을 했다’며 당당했고, 서정주는 ‘일본이 전쟁에서 질 줄 몰랐다’는 유명한 말을 남기기도 했다. 최남선 등도 기울어진 역사에 편승하려 했던 자신들의 행위를 뻔뻔스럽게 위장하려해 많은 국민들을 울분에 떨게 하였다.

하지만 최린은 변절자로서 자신의 친일 행위를 시인하고 솔직한 참회를 한다.

“당시 내가 택할 길은 세 가지였다. 첫째 해외로 도피하는 것, 둘째 자살, 셋째 항복하는 것이었다. 그때 나의 입장은 늙은 부모가 있는 무매독신(無妹獨身)이었으므로 첫째, 둘째의 길은 택할 수가 없어서 결국 피눈물을 머금고 셋째 길인 항복을 택했다. 그래서 부득이 나의 정조를 팔게 된 것이다.”

최린은 1949년 반민특위 공판에서도 자신의 친일행위를 순순히 인정했다. 재판장이 3.1혁명 당시의 소감과 변절에 대해 묻자 그는 머리 숙여 눈물 흘리며 참회의 청원을 한다.

“민족 대표의 한 사람으로 민족 독립에 몸담았던 내가 이곳에 와서 반민족 행위에 대해 재판을 받는 그 자체가 부끄러운 일이다. 광화문 네거리에서 소에 사지를 묶고 형을 집행해 달라. 그래서 민족에 본보기로 보여야 한다”

파란만장한 최린의 삶에서 어려운 시대에 지식인으로서 살아가는 일은 매우 힘든 일임을 느끼게 한다. /백형모 편집국장