산천 곳곳에 여전히 서설이 듬성듬성 흩뿌려져 있다.

양지바른 쪽에는 볕이 들어 온기를 가다듬고 있어 대지의 살갗을 드러내고 있으나 대부분 야산들녘엔 모진 백설 자국이다.

시리지 않는 곳이 없고 움츠려들지 않는 곳이 없다. 모든 곳이 음지고 혹한으로 가득할 것같 같다. 백설의 대지에 꽃잎은커녕 연녹색 새잎이 흔적이라도 보일지 망막하다.

아직은 멀었을 성 싶은 봄은 어드메쯤일까? 내일 모레가 대한이고 그 보름 뒤면 입춘이다. 세월은 그렇게 가고야 마는 것일까?

‘죽어도 오고마는 또 내일이 두렵다’고 말하는 테스형도 어쩔 수 없는 것 같다. 시 한편이 시린 귓전에 시친다.

<흔들리지 않고 피는 꽃이 어디 있으랴

이 세상 그 어떤 아름다운 꽃도

다 흔들리면서 피었나니

흔들리면서 줄기를 곧게 세웠나니

흔들리지 않고 가는 사랑이 어디 있으랴.

젖지 않고 피는 꽃이 어디 있으랴

이 세상 그 어떤 빛나는 꽃들도

다 젖으며 젖으며 피었나니

바람과 비에 젖으며 꽃잎 따뜻하게 피웠나니

젖지 않고 가는 삶이 어디 있으랴>

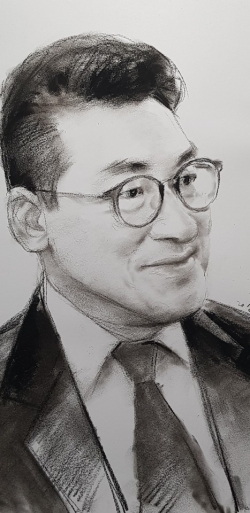

우리 시대의 시인 도종환 선생의 시 <흔들리며 피는 꽃>이다.

노동자 시인으로 불렸던 선생의 시에서는 추운 겨울날 외로이 서 있는 추사 김정희의 <세한도>의 고독함이 절로 스민다. 산천이 백설로 뒤덮여 오가는 이 없는 황량한 곳에 우뚝 버티고 있는 겨울 초가집과 소나무 몇 그루의 풍경이다. 늙고 노쇠한 소나무, 그러나 백설로 뒤덮인 세상 속에서 그 푸르름은 더욱 창연했다.

세한연후에 송백의 푸르름을 누가 알랴.

언제나, 누구나 다 외롭고 고독하다.

인생이 본래 그렇다.

인생엔 바람이 불고 비가 온다.

세상의 모든 것이 그렇듯이 꽃잎도 바람에 흔들리며 핀다. 그저 예쁘게만 피는 꽃은 없다. 흔들리고 젖으면서 피는 게 인생이다. 그런 꽃들이 더 아름답다. 해풍 속에 피는 인동초는 더 향기가 짙다.

바람이 불더라도 우리는 목적하는 꽃을 피우기 위해 흔들리면서도 넘어지지 말아야 한다.

젖으면서도 몸을 가눠야만 한다.

얼음장 밑에 얼어붙어 있던 차가운 고뇌를 붙들어 일으켜야만 한다.

그래서 도종환 시인은 <꽃잎>이라는 시에서 이렇게 외치고 있다.

<처음부터 끝까지 외로운 게

인생이라고 생각하면 눈물이 난다

지금 내가 외로워서가 아니다.

피었다 저 혼자 지는 오늘 흙에 누운

저 꽃잎 때문도 아니다

형언할 수 없는 형언할 수 없는

시작도 알지 못할 곳에서 와서

끝 모르게 흘러가는 존재의 저 외로운 나부낌

아득하고 아득하여>

그렇다. 인생은 외로운 것이지만 결코 외롭지 않다고 소리치고 있다.

‘나만 외로운 것이 아니다. 화사하게 피었다가 맨 흙에 자신을 묻고 마는 동백꽃도 있으니까’라고.

코로나로 모든 삶이 고통의 긴 터널에서 헤메고 있다. 터널의 끝이 희미하게라도 보이면 다행이련만 그마저도 예견할 수 없다. 그러나 ‘끝없는 터널’이란 없다. 조금 낫다고 나은 게 아니고 조금 더 어렵다고 어려운 것만이 아니다.

과거에 아무리 불확실한 미래도 닥쳐 마주하고 보면 현실이었다. 결국 그것은 오늘이 되었다.

내일은 또 그렇게 오고야 만다.

얼음장 아래 흐르는 물소리가 아련히 들려온다.

겨울이 깊어질수록 새봄이 멀지 않았음이라.