아등바등 살다 보니 올해도 다 살았나 보다. 겨우 닷새 남았으니 말이다.

왕권 다툼으로 난장판인 세상과 무관하게 시간은 그렇게 속절없이 끝을 향해 가고 있다. 아무리 막으려 해도 어이할 수 없는 거대 절벽 같은 위엄이다.

어찌 할 수 없는 세월의 위력인가.

늘어가는 흰 머리카락, 많아지는 잔주름, 흐려지는 눈동자, 시원찮은 걸음걸이...

나한테만큼은 예외일 것으로 생각했는데, 아직까지 나는 아닐 것으로 생각했는데...

결코 드러내 보이고 싶지 않는 징표들이지만 끝내 우리 곁에 착 달라붙는 도꼬마리들이다. 그래서 옛 사람들은 ‘가는 청춘, 오는 백발’을 노래했던 것일까.

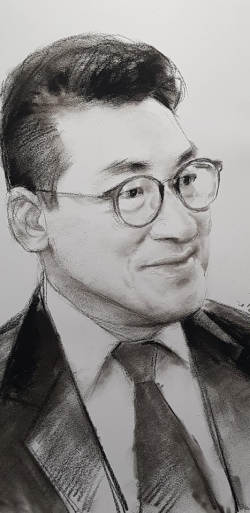

고려말 성리학자 우탁(1263 ~1342) 선생의 탄로가(嘆老歌)는 늙어감을 노래한 문장 중에 백미(白眉)다. 최초의 우리말 시조로, 국어교과서에 소개될 정도의 유명한 시조다.

“한 손에 막대 잡고 또 한 손에 가시 쥐고

늙은 길 가시로 막고 오는 백발 막대로 치려 하니

백발이 제 먼저 알고 지름길로 오더라”

그랬었다. 시대는 달라도 생각은 같은 것이었다. 오백년 전이나 지금이나 찾아오는 백발이 원망스러운 것은 같았나 보다.

조선시대도 마찬가지였다. 특히 농촌지역에서 아녀자로, 한편으론 일꾼으로 살았던 조선의 여인들은 규방에서 노랫 가사에 세월의 무상함을 읊으며 서러움을 달랬다.

조선 여인들이 삶의 희로애락을 담은 내방가사에 이런 내용이 있다.

“이팔청춘 소년들아 백발노인 웃지마라

덧없이 가는 세월 넌들 아니 늙을 소냐

저근듯 늙은 것이 한심하고 슬프도다

소문없이 오는 백발 귀밑에 외막하고

청좌없이 오는 백발 뉘라서 막을 손가.

꽃이라도 낙화되니 오는 나비 돌아가고

나무라도 고목되니 눈 먼 새도 아니온다

비단옷도 떨어지면 물걸레로 돌아가고

좋은 음식 변질되면 숫채궁에 들어간다.

우리인생 가는길은 저산천에 홀로가네

명사십리 해당화야 꽃진다고 서러마라”

참으로 구구절절하다. 한줄 한줄 마다 버릴 수 없는 삶의 무게를 담았다. 조선 여인들은 이렇게 고달픈 삶을 가사로 만들어 부르며 삶의 힘든 무게를 내려 놓고자 했다. 한 여인이지만 며느리로, 남편으로, 어머니로, 그리고 또 시어머니로 돌아가는 윤회의 삶을 그대로 받아들였다.

아무리 좋은 비단옷도 헤질 때가되면 걸레 신세를 면할 수 없고 아무리 맛있는 음식도 못 먹게 되면 수채구멍에 버려질 운명이다. 아무리 고고한 인간도 하나도 다를 것 없는 신세라고 봤다. 검은 머리가 희어가는 궤적을 누가 피해갈 수 있단 말인가.

그런데 냉정하게 따지면, 아이러니하게도, 그런 세월의 마지막 결과물이 바로 현재의 내가 아닌가?

우리의 할머니의 할머니, 그 할머니의 할머니가 그랬던 것처럼, 흰 머리카락 뒤 끝에 새까만 머리의 손자가 태어나고 그 손자의 손자가 태어나 기어이 나에게까지 그 유전자가 이어진 덕분인 까닭이다.

그렇게 생각하니 세상이 한층 달리 보인다.

나 뒤에 또 다른 나의 흔적이 있을테니까.

꽃이 진다고 무작정 서러워 할 일만은 아닌 것 같다.

꽃이 지면 사람이 떠나지만 그들이 아주 떠나는 것은 아니다. 얼어붙은 날들을 지나 봄이 돌아오면 다시 찾아올테니까.

그래서 정호승 시인은 이렇게 노래했다.

“꽃이 진다고 저만 외롭나

꽃이 져도 나는 너를 잊은 적 없다.

꽃지는 저녁에는 배도 고파라”

꽃이 진다고 외로워 할 일만은 아닌 것 같다.

오늘따라 백발과 흑발이 적당히 어우러진 잿빛 머리카락이 한층 우아하게 보인다.